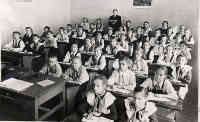

Ученики 1 класса одной из ярославских школ (1946 г.)

Ученики 1 класса одной из ярославских школ (1946 г.)

Под мирным небом

Послевоенное детство было трудным, голодным, нищим. Тысячи советских ребятишек остались без отцов, матерей, братьев. Из-за всеобщей бедности и массовой беспризорности резко выросла детская преступность. Понимая всю остроту проблемы, государство стремилось разными способами помочь ребятам вернуть детство и открыть двери во взрослую жизнь. Продолжали функционировать и открывались новые детские дома. В 1950 году в Ярославской области действовало 113 детских домов, в которых воспитывалось около 10 тысяч детей.

Но, помимо опеки, нужно было увлечь детей и подростков новыми интересными занятиями. Возобновили свою работу и вновь открывались дома пионеров в городах и районах области. Была восстановлена областная детская техническая станция. Широко организовывалась туристско-экскурсионная работа с подростками.

В 1946 году в Ярославле была открыта Детская железная дорога, которая стала излюбленным местом провождения свободного времени для маленьких ярославцев. Она состояла из 6 километров железнодорожных путей вдоль берега Волги в районе Твериц, двух мостов, трех станций. По ней двигались два паровоза и обустроенные пассажирские вагоны. Для работы на «Малой ярославской» специальными кружками, организованными при школах, были подготовлены юные железнодорожники (около 100 ребят). Такая форма посильного труда и активного отдыха имела популярность среди детского населения, работа на ней была стимулом для повышения успеваемости в школе, так как существовал отбор кандидатов в юные железнодорожники. В 1958 году «Малая ярославская» была закрыта в связи подъемом воды в Волге и затоплением левого берега. Через 12 лет ее открыли на новом месте в живописнейшем Яковлевском бору.

Одним из главных направлений в послевоенной государственной политике в отношении жизни детей было расширение сети дошкольных и школьных учреждений. Количество детских садов в послевоенном Ярославле непрерывно росло: 1940 год — 101 детский сад, 1950 год — 117, 1960 год — 156, 1970 год — 220, 1980 год — 227 учреждений, которые посещали 36, 6 тысяч детей (всего по области количество детских садов с 1940 года по 1980 увеличилось в 2,7 раза). Школьное образование после войны также сделало большой шаг вперед. Восстанавливались старые школы, строились новые. Так, если в 1940 году в Ярославле насчитывалась 61 школа с 46, 6 тыс. учащихся, то после войны, в 1950 году в городе было уже 80 школ с 53 тыс. учащихся. Менее заметным был прирост школ в целом по области по сравнению с довоенным периодом: 1940 год — 1437 школ, 1950 год — 1475 школ. В 1956 году появились новые формы школьного обучения — школы-интернаты (в 1960 году в Ярославле было 4 такие школы, а в 1962 г. по области их было уже 20). В школах оборудовались специализированные кабинеты физики, химии, биологии, строились спортивные залы и фотолаборатории.

Вместе с ростом школ происходило расширение пионерской организации. В 1950 году в Ярославской области существовало 1486 пионерских отрядов, в которые входило 105,5 тысяч пионеров; в 1980 году в области было уже 3335 пионеротрядов, включавших 70 104 пионера. Основное внимание в деятельности пионерских организаций уделялось идейно-патриотической, культурно-массовой и физкультурно-спортивной работе. Большой популярностью в области пользовались спортивные соревнования на призы клубов ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». Так в 1979 году в «Золотой шайбе» приняло участие 874 команды (14 572 юных спортсмена), а в 1980 в турнире «Кожаный мяч» — 770 команд (10 780 ребят). Ежегодно проводилась Всесоюзная военно-патриотическая игра «Зарница». Эта игра была не только данью памяти Великой Отечественной войне, но и давала возможность ознакомиться с деятельностью армии, развивала военные навыки будущих призывников, укрепляла физическую подготовку участников. Помимо этого проводились «Походы боевой славы», в результате которых были открыты десятки школьных музеев боевой славы, возведены монументы в честь погибших героев, на многих домах и школах появились мемориальные доски. В школах стали традиционными уроки Мужества, на которые приглашались участники Великой Отечественной войны, делившиеся своими воспоминаниями с молодым поколением.

Большую роль в организации отдыха советских школьников играли летние пионерские лагеря и детские площадки. В 1946 году в Ярославской области было организовано 15 пионерских лагерей, в которых отдохнули 27 725 ребят (а в 1940 году отдыхающих было лишь 20,1 тыс. человек). С годами популярность пионерского отдыха росла. Власть, профсоюзы и промышленные предприятия уделяли его организации большое внимание, и 1985 году в пионерских лагерях смогли отдохнуть уже 87,2 тыс. человек. В послевоенное время лагеря, впрочем, как и школьное обучение, проводились раздельно для мальчиков и для девочек для того, чтобы учитывать особенности детей при работе с ними. В лагере работали различные кружки, позволяющие развивать детские таланты и способности. Широкое распространение с конца

Все вышеперечисленное — лишь небольшая часть большой системы практических мероприятий, направленных на защиту прав и интересов детей и подростков, на создание нормальных условий для их развития и воспитания. Эта система создавалась, развивалась и совершенствовалась на протяжении всего существования Советского государства, идейные основы которого играли одну из решающих ролей в организации образования и воспитания детей.

Но не только государственные органы и учреждения входили в советскую систему защиты детства. Особой негосударственной организацией, которая занималась оказанием помощи детям, стал Советский детский фонд им. В. И. Ленина (СДФ), созданный в 1987 году. 2 февраля 1988 года было образовано его Ярославское отделение.