/ Главная → Пресс-центр → Публикации → Из истории российской академии наук в год её 300-летия. Почетный академик Н.А. Морозов

Из истории российской академии наук в год её 300-летия. Почетный академик Н.А. Морозов

С конца XVIII и до конца XX века Российской академией наук присуждалось учёное звание «почётного академика».

В советское время, 29 марта 1932 года, почётным академиком был избран и один из наших земляков — Николай Александрович Морозов.

Родился он 170 лет назад, 14 июля (по старому стилю) 1854 года, в сельце Борок Мологского уезда Ярославской губернии (сейчас — Некоузского района).

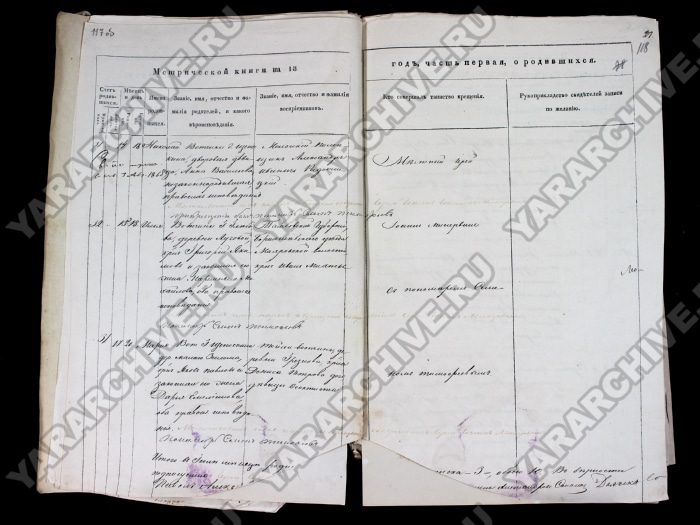

18 июля 1854 года в метрической книге церкви села Верхне-Никульского Мологского уезда была сделана запись о рождении и крещении Николая. Эта книга хранится теперь в архивном фонде Рыбинском филиале государственного архива Ярославской области.

В графе «Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания» читаем: «Вотчины Г. Щепочкина дворовая девица Анна Васильева, незаконнородившая, православ. исповедания».

Всю жизнь Н.А. Морозов носил фамилию матери, а отчество «Александрович» получил по имени восприемника (крёстного отца) — мологского помещика. Сведения об отце Николая Морозова в данной записи не указаны. Почётный академик был внебрачным сыном помещика Щепочкина и своего происхождения стыдился.

По исповедной росписи церкви села Верхне-Никульского Мологского уезда за 1854 год значится, что помещику Петру Алексеевичу Щепочкину в то время было 22 года, а крестьянской девице «сельца Борку» Анне Васильевой — 19 лет.

Детские годы Коли прошли в достатке. Сначала он жил в имении отца. А затем, заботясь об образовании сына, помещик Щепочкин отдал мальчика во 2-ю Московскую гимназию.

Учёба очень увлекла Николая, особенно цикл естественных наук. На фоне страсти к обучению он стал участником образованного тайного общества его одноклассников, активно занимающихся естествознанием.

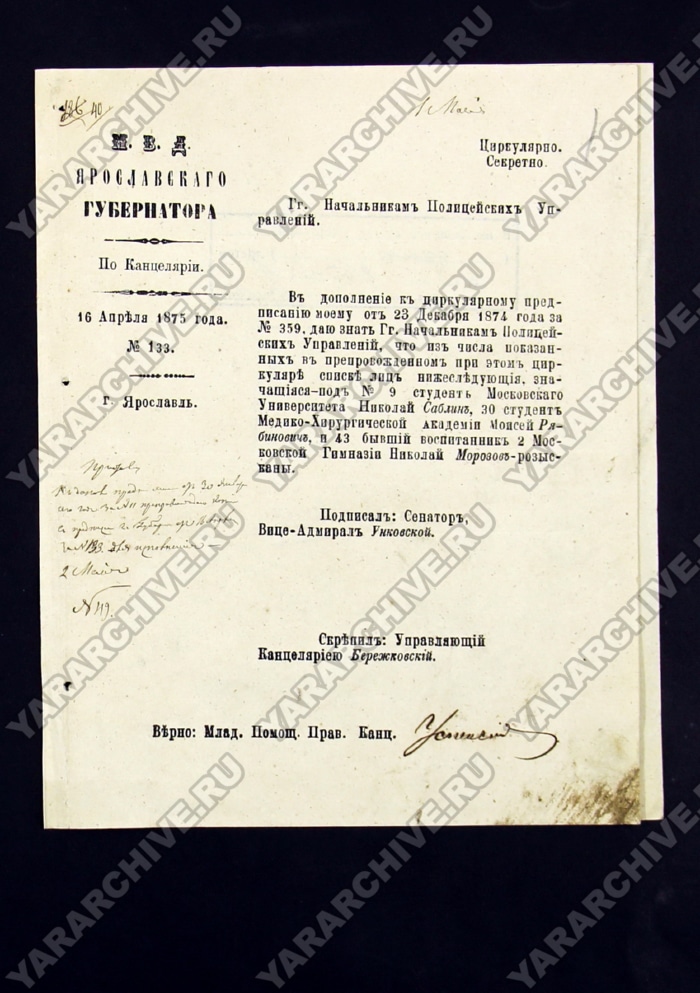

А уже позднее сблизился с революционерами. После чего был первый арест в 1875 году, о чём сообщено в циркуляре МВД Ярославского губернатора всем начальникам полицейских управлений губернии в апреле этого же года: «... бывший воспитанник 2-ой Московской гимназии Николай Морозов» разыскан.

Первое заключение продолжалось больше года. В этот период Николай занимался там литературой и изучал иностранные языки.

Освободившись, стал сторонником политического террора, примкнув к организации «Народная воля». Его активная политическая жизнь, участие в подготовке покушения на императора привели к очередному обвинению и приговору к пожизненному заключению в Шлиссельбургской тюрьме.

Находясь более 20 лет в тяжёлых условиях тюремного заключения, преодолевая болезни, Николай Александрович стал много читать и заниматься наукой.

События революции 1905 года помогли Морозову в очередной раз обрести свободу.

Но как бунтовщик, выступающий против существующего строя в России, он через некоторое время вновь был осуждён.

Лишь в советское время Н.А. Морозов был освобождён и получил возможность много и активно заниматься разными направлениями науки.

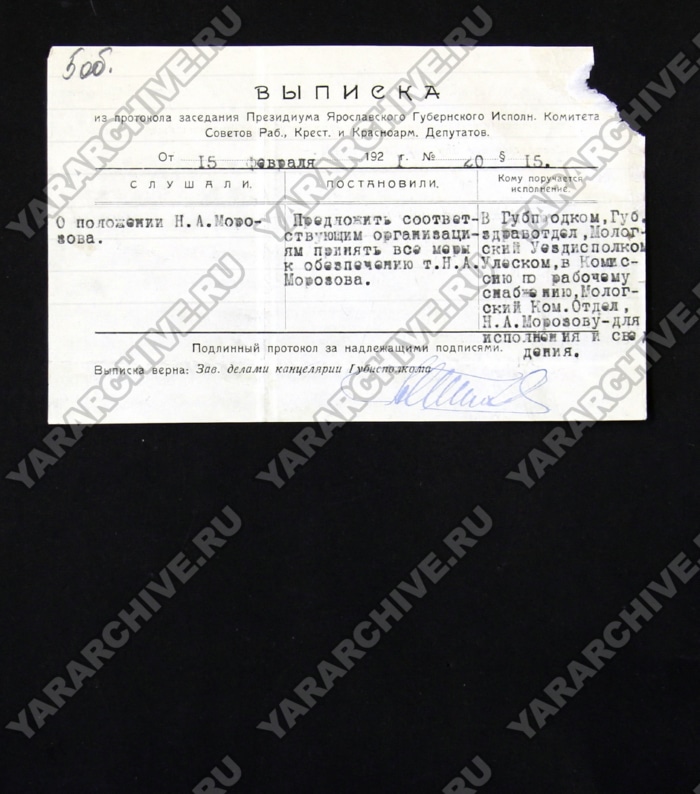

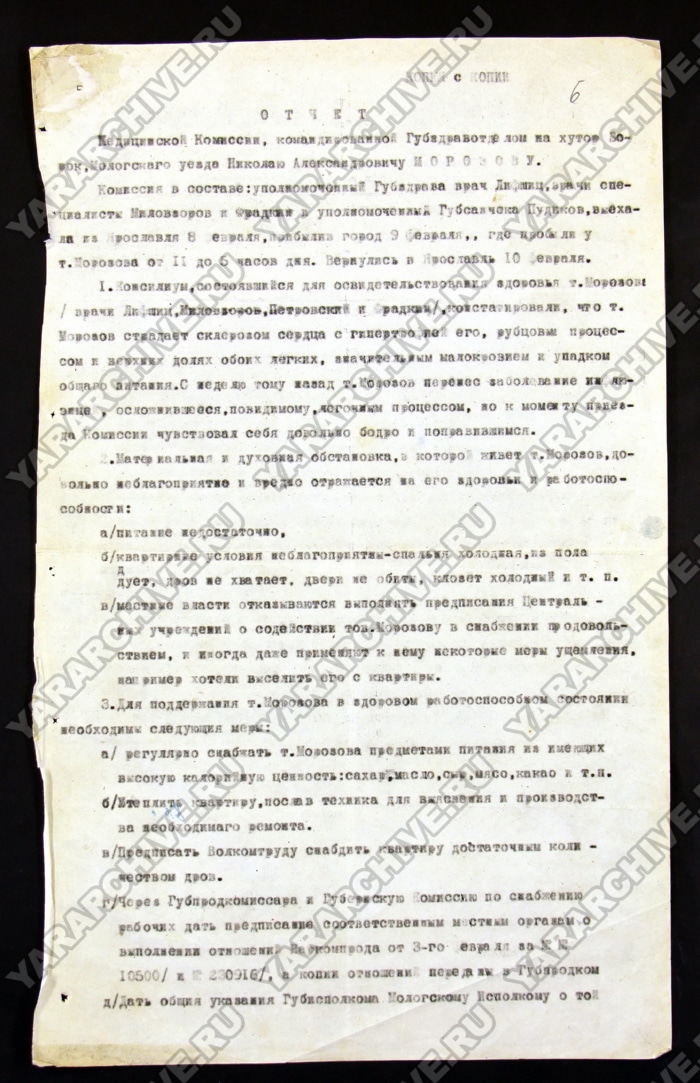

Но бытовые условия его жизни, а также проблемы со здоровьем постоянно создавали трудности. Медицинская комиссия, командированная Губздравотделом в начале 1921-го года в Борок, нашла, что «материальная и духовная обстановка, в которой живёт Морозов, довольно неблагоприятно и вредно отражается на его здоровье и работоспособности:

— питание недостаточно;

— квартирные условия неблагоприятны — спальня холодная, из пола дует, дров не хватает, двери не обиты, клозет холодный ...».

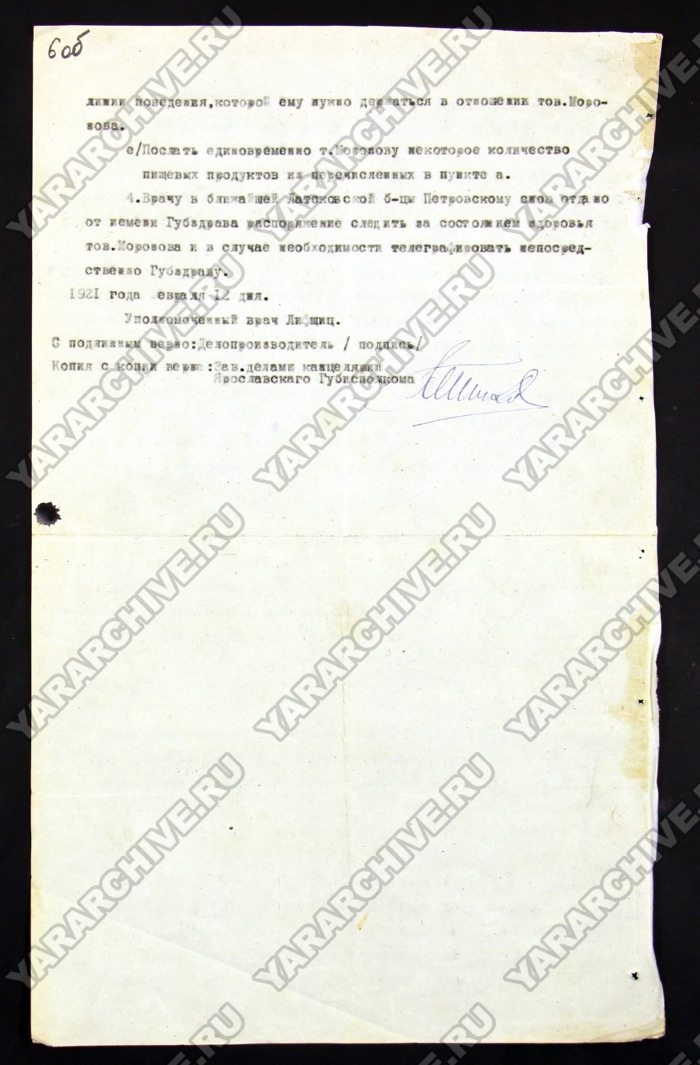

Рекомендовалось «регулярно снабжать предметами питания из имеющих калорийную ценность: сахар, масло, сыр, мясо, какао ...», утеплить квартиру и снабжать её достаточным количеством дров, а врачу ближайшей больницы села Лацкое следить за состоянием здоровья Н.А. Морозова.

Исполнение всех этих предписаний органами власти привело не только к снабжению Николая Александровича и его семьи академическими продуктовыми пайками (в их составе была мука, крупа, сахар, горох, мясо, рыба, жиры, соль, чай или кофе, спички, табак, мыло), но и передаче ему в 1923 году в пожизненное владение самого имения Борок.

В архивном деле Рыбинского филиала государственного архива Ярославской области сохранилась не только переписка ответственных органов власти по этому вопросу, но и копия постановления Совета народных комиссаров от января 1923 года за подписью заместителя председателя Совнаркома Каменева, где читаем: «Принимая во внимание заслуги перед революцией и наукой шлиссельбуржца Н.А. Морозова ... предоставить в пожизненное пользование имение Борок Рыбинской губ. со всеми постройками, живым и мёртвым инвентарём, в нём находящимся».

«Последний русский помещик» — так в связи с этим шутливо называл себя сам Николай Александрович.

Научная деятельность Морозова была очень разнообразной. Как химик, астроном, историк культуры, писатель, деятель революционного движения он и получил в 1932 году звание почётного члена АН СССР.

А в 1939 году по инициативе учёного в Борке был создан научный центр, где и сейчас там работает Институт биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук.

Николай Александрович скончался в 1946 году в своей родовой усадьбе Борок. Там он и захоронен.

На могиле позднее, в год 100-летия со дня рождения Николая Морозова, ему установили памятник.

А в сохранившемся от помещичьей усадьбы флигеле на территории посёлка Борок Некоузского района открыт мемориальный дом-музей Н.А. Морозова, многогранного учёного и незаурядной личности.

Статья подготовлена вед. архивистом отдела ИО и ПД РбФ ГАЯО Ивановой С.О.

РбФ ГАЯО Ф.8. Оп.1. Д.584. Л.1

РбФ ГАЯО Ф.210. Оп.2. Д.206. Л.117 об., 118.

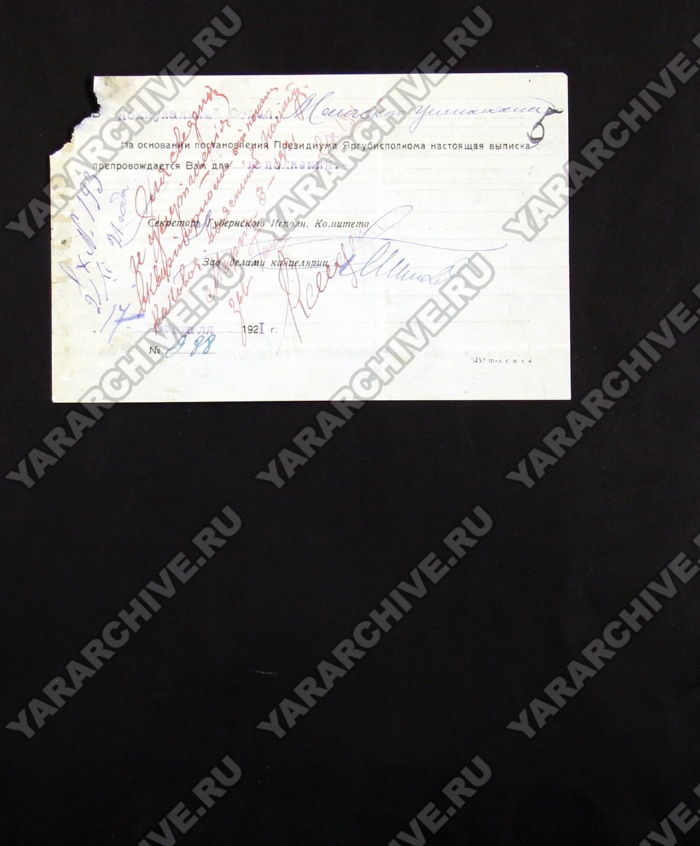

РбФ ГАЯО Ф.Р-614. Оп.1. Д.364. Л.5.

РбФ ГАЯО Ф.Р-614. Оп.1. Д.364. Л.5об.

РбФ ГАЯО Ф.Р-614. Оп.1. Д.364. Л.6.

РбФ ГАЯО Ф.Р-614. Оп.1. Д.364. Л.6об.

/ 22 июля 2024 г.