/ Главная → Пресс-центр → Публикации → Организация досуга рабочих профсоюзами в 1920-е годы

Организация досуга рабочих профсоюзами в 1920-е годы

С 1920-х годов в Советском Союзе начала складываться система организации досуга рабочих. Ведущую роль в организации свободного времени рабочих Ярославля и его окрестностей брали на себя профессиональные союзы.

По проведенному в 1927 году Ярославским губернским политпросветкомитетом анализу состава рабочих в Ярославском уезде, оказалось, что значительная доля работников текстильных и строительных предприятий проживала в деревне. Однако культурное обслуживание этой категории было недостаточным. Комитет постановил, что рабочих, живущих в деревне, должны обслуживать изба-читальня и красный уголок силами и средствами профсоюзов.1 Сельские жители работали на фабриках «Красные Ткачи», «Имени Розы Люксембург», «Упорный Труд», «Заря социализма», «Красный Перевал» и на других предприятиях Ярославской губернии. Например, в 1928 году 977 рабочих фабрики «Красные Ткачи» проживало в окрестных деревнях, из них только 188 человек не далее одной версты (1,07 км) от фабрики. На фабрике «Имени розы Люксембург» рабочих, проживавших в деревне, насчитывалось 986 человек, из них 811 жили вблизи фабрики. 2 В 1929 году на фабрике «Заря социализма» работало 611 рабочих, живущих в деревне. 3 Следовательно, имела место территориальная рассредоточенность работников промышленности, что создавало дополнительные проблемы при организации совместных досуговых мероприятий.

Важным очагом культурного обслуживания пролетариев стали красные уголки. Их старались открывать для рабочих, живших в деревнях. Например, от фабрики «Красный Перевал» действовало 5 красных уголков и волостная изба-читальня. Все уголки были расположены на расстоянии от 1,5 до 5 верст (от 1,6 км до 5,33 км): в селе Норское, деревнях Пазушино, Дудкино, Бекренево, Порошино. Красный уголок устраивали в обычной крестьянской избе. Помещения были тесными, например, в деревне Пазушино уголок занимал площадь 4×7 аршинов (или 2,84×4,98 м). Оборудование состояло из столов и скамеек. Каждый красный уголок имел библиотеку-передвижку в количестве от 50 до 100 экземпляров книг. Большая часть книг было старых издательств удовлетворительной читаемости. Из минусов работники красных уголков отмечали, что ассортимент библиотечки не обновлялся, книги приходилось хранить в корзинах или на полу. Во всех красных уголках была должность заведующего, оплаченная профсоюзом. Однако были случаи безответственного отношения, отчего работа уголка разваливалась. В частности, в селе Норское в марте 1929 года красный уголок закрыли из-за пьянства заведующего. В красных уголках читали газеты и книги, слушали подготовленные лекторами доклады по различным актуальным темам. Рабочие приходили поиграть в шашки и шахматы. При некоторых уголках были организованы кружки: военных знаний, драматические, хоровые, струнные. Не все кружки реально работали, так как не хватало инвентаря для занятий или не было руководителя. Главными посетителями уголков была молодежь.4

Также профсоюзы открывали избы-читальни, которые снабжали рабочих литературой и газетами, проводили лекции и киновечера, выставки книг. В избах-читальнях и красных уголках вывешивали списки книг, рекомендованных для чтения. Однако выделяемых профсоюзами денежных средств, лекторов и помещений для проведения кружков было недостаточно. Иными словами, не хватало ни кадров, ни материальных условий, чтобы систематически заниматься организацией культурной работы для живущих в селе. В библиотеках не было актуальной литературы и периодики, а устаревшими изданиями интересовались лишь единичные читатели.5 По отдельным фабрикам с группой сельских жителей никакой работы отдельно не велось. Например, для рабочих фабрики «Заря социализма» за 1928 год в сельской местности прошло лишь одно мероприятие: открытие волполитпросветом красного уголка в деревне Унимерь.6

В 1929 году профсоюз текстильщиков поставил перед фабрично-заводскими комитетами задачу поднять работу красных уголков на новый уровень. Активнее стали проводить лекции. В октябре-ноябре 1929 года было проведено 132 лекции в красных уголках текстильных предприятий Ярославского округа с охватом в 7,025 человек. Лекции проводились на следующие темы: «Почему СССР переходит на непрерывку», «Работа кооперации и затруднения с дефицитными товарами», «О проведении колдоговора и договора по социалистическому соревнованию на фабрике». С активом красных уголков стали проводить семинары по теоретической подготовке. 3 раза в неделю при уголке должны были проходить занятия по ликвидации безграмотности. Также развернулась кружковая сеть: рабочий корреспондент (рабкор), ИЗО, драматический, производственный и военный кружки. Активизировалась деятельность таких добровольных обществ, как МОПР (Международная организация помощи борцам революции), СВБ (Союз воинствующих безбожников) и других. Не всегда эти меры воплощались в жизнь без проблем. Например, при рабочих казармах фабрики «Красный Перекоп» были отдельные случаи порчи стен-газет, срывов лекций слушателями, неявки докладчиков. Также красные уголки предоставляли помещение детским площадкам, поэтому в дневные часы в уголках нянчили детей рабочих. В списках мероприятий были еще следующие активности: беседа за чашкой чая, лекции, вечера вопросов и ответов, вечера самодеятельности, самообразовательные игры с призами, дискуссии на животрепещущие темы, вечера эстрады, кино-передвижки, экскурсии, семейные вечера, коллективное пение, выступления плясунов, частушечников, гармонистов, коллективное хождение в театр. Для актива уголка составлялись графики дежурств и вводилась поощрительная система. Перед работниками культуры стояла задача "завоевать места, где обычно рабочие проводят свой досуг: кухня, коридор, площадки и лестницы, — вытесняя тем самым с облюбованных мест картежников, ничегонеделателей, пьяниц и хулиганов«.7

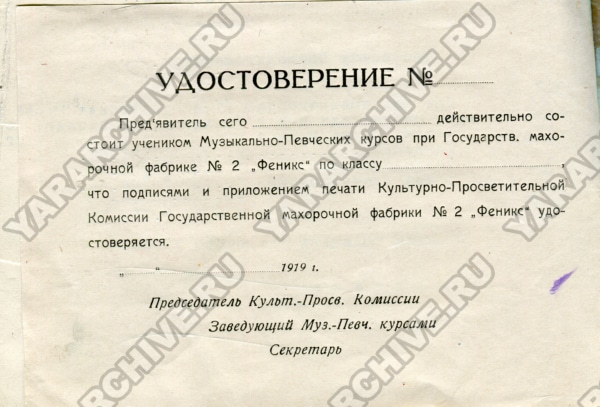

Удостоверение ученика музыкально-певческих курсов при Государственной махорочной фабрике «Феникс». ЦДНИ ГАЯО. Ф. 928. Оп. 1. Д. 112. Л. 38 об.

Рабочие клубы при предприятиях были главным центром организации досуга пролетариата в Ярославле и окрестностях. Однако деятельность клуба не заменяла, а содействовала работе красных уголков и была более разнообразна. От клубов в красные уголки приезжала самодеятельность с художественными постановками, выступлениями живой газеты, громкими чтениями журналов и газет, а также привозили кинокартины для сеансов.8

В 1920-е годы в Ярославле развернулось строительство новых клубных зданий, пристроек и достроек к уже существующим клубам, оборудование и переоборудование старых клубов, красных уголков, изб-читален, летних садов, театральных сцен, стадионов, физкультурных площадок, водных и лыжных станций и т. д. Деньги на эти нужды выделяли центральные, губернские и окружные комитеты профсоюзов и ФУБРы (фонды улучшения быта рабочих и служащих при предприятиях), а также Государственный банк предоставлял ссуды. В 1928 году профсоюзы поставили перед всеми губотделами задачу составить пятилетний план клубного строительства. 9

В ходе реализации поставленной задачи в 1929 году Всесоюзный профсоюз текстильщиков передал профорганизации «Красного Перекопа» здание бывшей церкви Петра и Павла под культучреждение фабрики. Численность рабочих насчитывала 13 000 человек, а места для организации досуга не хватало. Нижний этаж здания решили приспособить под клуб пионеров и школу кройки и шитья, верхний этаж — под массовый зрительный зал для собраний, конференций и массовых культурных мероприятий. Расположенный вокруг здания парк также планировали использовать. Для переделки здания церкви потребовались вложения на 70 000 рублей на ремонт, проведение электричества, канализации, внутреннее оборудование и обустройство парка.10

В октябре 1927 года при фабрике «Красные Ткачи» открылся клуб, который помещался в одноэтажном деревянном здании с кирпичным фундаментом и крышей, крытой железом. В клубе было 6 комнат для кружков, зал физкультуры и фойе, служащее одновременно вестибюлем. В здании располагался зрительный зал на 420 мест и буфет. В коридоре за сценой находились три артистических уборных. В клубе имелось водяное отопление, канализация, электричество.11

При фабрике «Заря социализма» имелся клуб со зрительным залом на 450 мест, летний парк с театром, спортплощадка. Правлению рабочих хотелось построить новый клуб с зрительным залом на 2000 мест, стадион с трибунами, усовершенствованную спортплощадку, обнесенную забором, водную станцию с купальнями, вышкой для прыжков и лодками, стрелковый тир для стрельбы из мелкокалиберной и боевой винтовки.12

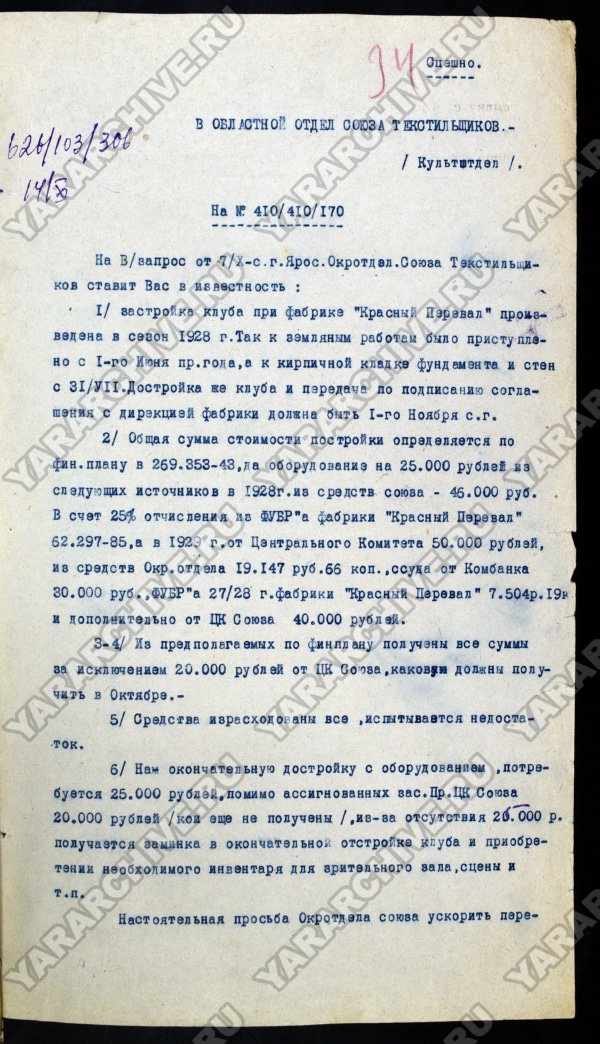

Решение о строительстве клуба для рабочих текстильной фабрики «Красный Перевал» было принято в июне 1928 года. Постройка планировалась каменной, должна была обойтись в сумму 250 000 рублей и быть завершена в течение 2-х лет. В июле 1928 года Ярославский губернский отдел Всесоюзного профсоюза текстильщиков заключил договор с Правлением фабрики «Красный Перевал» в лице директора Шаршутина И. О. о строительстве клуба для рабочих по смете и плану, утвержденным профсоюзом. Строительные работы велись в 1928-1929 годах. В клубе были сделаны электрическое освещение, водоснабжение, канализация, центральное водяное отопление, вентиляция. Строительство клуба обошлось в 269 353 рубля 43 копейки. Дополнительно на оборудование было потрачено еще 25 000 рублей. Это были средства Центрального комитета Всесоюзного профсоюза текстильщиков, окружного комитета союза текстильщиков, фонда улучшения быта рабочих (ФУБРа) фабрики «Красный Перевал» и ссуда от банка. 13

Ответ Ярославского окружного отдела в Областной отдел Союза текстильщиков о потраченных средствах на строительство клуба фабрики «Красный Перевал» за 1928-1929 гг. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1082. Оп. 1. Д. 102. Л.34, 34 ОБ.

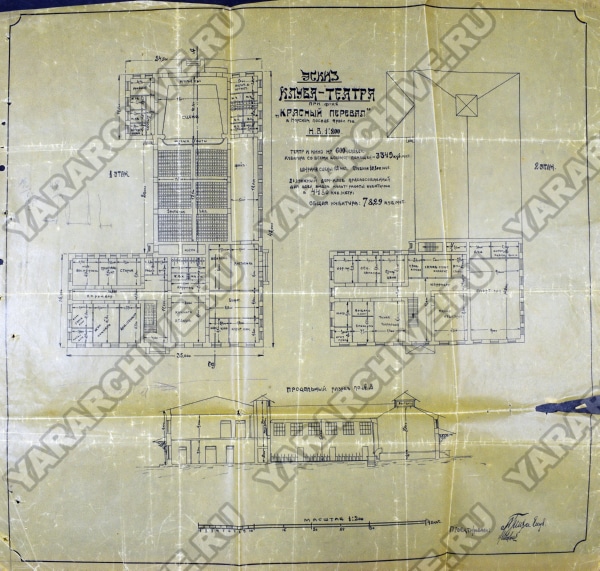

На первом этаже клуба располагался зрительный зал на 600 человек с фойе, уборными, буфетом и раздевальными. Около входа находились касса и комната правления. Повернув налево по коридору и пройдя по лестнице, посетитель попадал на второй этаж с помещениями для кружков. На втором этаже был расположен спортивный зал, где были установлены гимнастические снаряды, шведская стенка, душ для спортсменов. Единовременно в зале предполагалось разместить для занятий 20 человек. Еще 22 комнаты были предназначены для кружковых занятий. В клубе была библиотека, читальня, детская комната, кружок рукоделия. Комнаты для занятий хора и духового оркестра были размещены за капитальной стеной и отгорожены двумя дверьми с таким расчетом, чтобы звуки не мешали работе других кружков. В клубе была оборудована сцена для показа театральных спектаклей, также в зрительном зале находился экран и киноаппарат для показа фильмов. Декорации и оборудование для сцены были произведены Государственными художественно-производственными театральными мастерскими при «Центральном доме искусства в деревне имени народного художника В. Д. Поленова» в г. Москве. Декорации позволяли воссоздать на сцене комнату обычную или богатую, гостиную, ресторан, тюрьму, избу, деревенскую улицу, боярский терем, городскую улицу, фабрику-завод, лес-парк и прочие места действия для пьесы. Все это освещалось стационарными и переносными софитами с четырьмя видами стекол (красный, желтый, зеленый, синий). 16 декабря 1929 года на фабрике «Красный Перевал» открыли новый рабочий клуб-театр имени Емельяна Ярославского. Мероприятие приурочили к переходу на непрерывную производственную неделю. Самому Е. М. Ярославскому также отправили приглашение. После начала функционирования в клубе еще проводили мелкие ремонтные работы и устанавливали оборудование. Например, под лестницей сделали кладовку для хозяйственных нужд, отрегулировали вентиляцию, доделали электропроводку, установили телефонную связь и радио-мачту. Для зрительного зала и кружковых комнат заказали венские стулья. Территория вокруг клуба была благоустроена: перед фасадом здания булыжным камнем вымостили площадку, вокруг здания сделали решетчатый палисадник.14

Эскиз клуба-театра фабрики «Красный Перевал». ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1082. Оп. 1. Д. 102. Л.184а.

Сейчас в здании бывшего рабочего клуба находится молодежный центр «Красный Перевал», где открыты для посещения секции для детей и подростков Ярославля. Современный адрес здания — улица Большая Норская, дом 7.

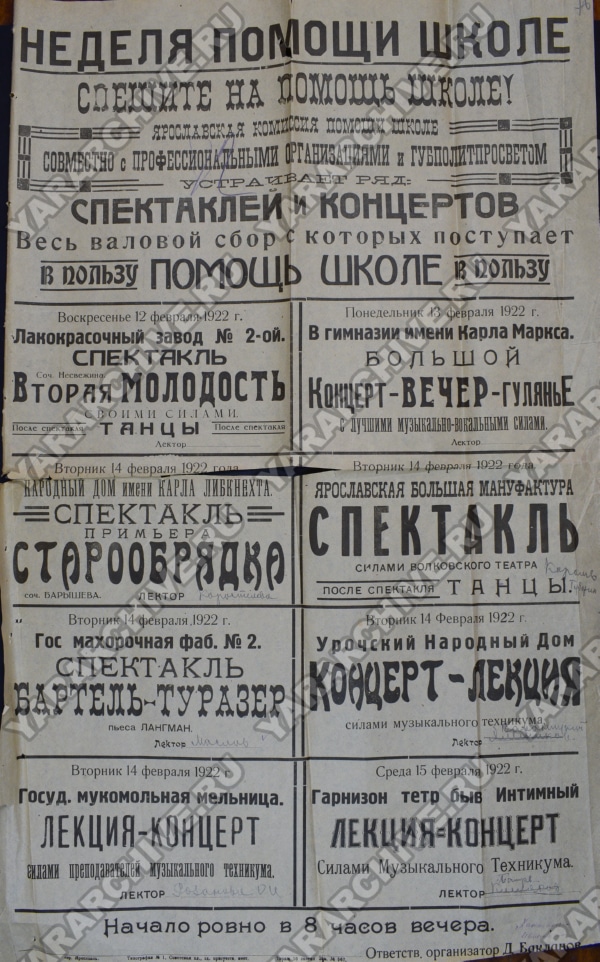

Клубы стали центрами организации и распространения театрального искусства, которое приобрело огромную популярность среди народных масс в 1920-е годы. Театральные постановки и живые газеты использовались для самовыражения масс, для развлечения публики, а также как инструмент для пропаганды коммунистических взглядов и агитации пролетариата к участию в полезных для общества мероприятиях. Например, в 1922 году профсоюзы совместно с Губполитпросветом организовали в Ярославле и уездах неделю помощи школе. 12-15 февраля 1922 года в Ярославле с целью сбора средств для Ярославской комиссии помощи школе прошла серия благотворительных концертов и спектаклей. Местные коммунисты и члены профсоюзов агитировали рабочих и крестьян помогать с ремонтом школ, отчислять оплату от субботников в фонд Ярославской комиссии помощи школе. Выручка от благотворительных литературных вечеров, спектаклей, концертов передавалась в фонд помощи школе. Полученные от мероприятий деньги шли на ремонт городских и сельских школ, покупку письменных принадлежностей, дров для отопления. После спектаклей рабочие посещали танцы.15 По красным уголкам, на открытых сценах и гулянках, в клубах демонстрировали популярную в то время пьесу «Штурм» с добавлением материала по социалистическому соревнованию, используя самодеятельность в качестве пропагандистского метода вовлечения трудящихся в массовую кампанию по увеличению производительности труда.16

Афиша спектаклей и концертов по сбору средств для Ярославской комиссии помощи школе. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 951 Л. 76.

Всесоюзный Центральный Совет профессиональных Союзов совместно с Наркомпросом в 1929 году начали борьбу с неграмотностью среди рабочих промышленности и сельского хозяйства. В красных уголках и клубах члены профсоюзов организовали «уголки по ликбезу», где висел плакат или диаграмма со статистикой по количеству неграмотных и малограмотных, специальная литература для малограмотных, портреты окончивших учебу, тетради с их работами в качестве образца, а также давались справки о том, как и когда начать учебу. Если помещение позволяло, то уголок ликбеза занимал отдельную комнату в клубе. Там проводили набор и инструктаж для добровольцев-ликвидаторов, т. е. волонтеров, решивших помочь делу народного образования. В качестве ликвидаторов старались привлечь грамотных членов профсоюза, комсомольцев, учащихся студентов, членов союза рабпрос, советских служащих и другие слои советской интеллигенции. Ликвидация неграмотности велась в том числе и на деньги профсоюзов и составляла 15% от культурного фонда окружного отделения профсоюза. Профсоюзы открывали детские комнаты при красных уголках и клубах, где матери могли оставить детей под присмотром воспитателя на время занятий ликбеза.17 Школа грамоты или ликпункт (ликвидационный пункт) ставили своей задачей ликвидировать техническую неграмотность, дать возможность учащимся овладеть навыками чтения, письма и счета. В первую очередь обучали неграмотных членов профсоюза. Начальная общеобразовательная школа или школа малограмотных ставила своей целью ликвидировать техническую малограмотность и закрепить грамотность, дать знания по русскому языку, арифметике, географии, обществоведению. Занятия проводились 3 дня в неделю и длились 3 часа.18

Кроме популярных кружков по театральному искусству и хоровому пению, существовали узкоспециализированные клубы для рабочих. Например, в Ярославле с января 1924 года существовал Ярославский автомобильный клуб при Профсоюзе транспортных рабочих. Члены клуба платили взносы. Изначально взнос составлял 1%, но был слишком обременительным, поэтому в ноябре 1924 года был снижен до 0,5%. Для членов-соревнователей вступительный взнос был 5 рублей, членский — 2 рубля 50 копеек. Для соревнователей Учреждений — 10 рублей, членский — 5 рублей. При автоклубе учредили технический и струнный кружки. Торжественное открытие клуба прошло 13 апреля 1924 года. В программе был доклад о целях и задачах клуба, спектакль, концерт, танцевальный вечер, буфет с подачей чая и бутербродов, а также на каждого члена клуба полагалось по бутылке пива. Праздничный вечер обошелся клубу в 44 рубля 1 копейку, которые потратили на доставку и угощение артистов, на оркестр, парики, конфетти и серпантин. В ведении клуба были спортивные состязания по авто, мото и вело спорту. На праздновании годовщины Октябрьской революции члены автоклуба катали на автомобиле детей. В редакцию «Северного рабочего» была отправлена статья «О спорт-авто клубе». Клуб выписывал журналы «Мотор», «Самолет», «Хочу все знать», «Известия спорта». В ноябре 1924 года было решено провести семейно-пригласительный вечер, где драматический кружок исполнил на сцене комедию, выступали куплетисты, «буфет кормил булками и сыром». На вечер продавались билеты, и всего удалось выручить 68 рублей при затратах в 54 рубля 74 копейки. На 24 декабря 1924 года правление клуба запланировало проведение комсомольского рождества, но факт проведения этого мероприятия в документах не отразился. Автоклуб просуществовал примерно год, но активность рядовых членов клуба была неудовлетворительной, поэтому в декабре 1924 года назрело решение о слиянии с клубом ВПО (Вольнопожарное общество) и переезде в другое здание, что и было сделано.19

Таким образом, в 1920-е годы у рабочего появился выбор, как провести свое свободное время. Красные уголки, клубы и открытые летние площадки позволяли собраться коллективом, пообщаться, посмотреть спектакль или кино, взять книгу в библиотеке, поиграть в настольные игры. Кроме пассивного отдыха рабочие могли научиться творческой деятельности в разнообразных кружках, получить начальный уровень грамотности. Профсоюзы целенаправленно вкладывали материальные и организационные ресурсы в обеспечение культурных потребностей рабочих.

Статью подготовила главный архивист ЦДНИ ГАЯО Докучаева Юлия Игоревна.

/ 16 декабря 2024 г.