/ Главная → Пресс-центр → Публикации → Охота, брат, охота на охоту, да в дальнюю стороночку нести свою двустволочку…»: по страницам истории Ярославского общества охотников и рыболовов

Охота, брат, охота на охоту, да в дальнюю стороночку нести свою двустволочку…»: по страницам истории Ярославского общества охотников и рыболовов

Рыбалка как хобби, как вид активного отдыха всегда привлекала к себе большое число ценителей, но есть и семьи, чья сильная половина занимается охотничьим промыслом и состоит порой в соответствующих организациях.

Весьма богатую и самобытную историю имеет Ярославское областное общество охотников и рыболовов. (Отметим, что еще до революции существовало Ярославское общество любителей охоты, зарегистрированное 17/30 февраля 1896 г., но то была другая организация в ином государстве.) О рождении и становлении Областного общества вспоминал в 1967 г. почетный член его и Росохотрыболовсоюза, бывший главный госохотинспектор при Облисполкоме Константин Михайлович Куликов. Еще в 1920 г. усилиями энтузиастов П. А. Хрипина, А. А. Вестина, А. Ф. Пономарева, В. И. Овчинникова, братьев Лермонтовых и др. был создан Ярославский отдел Всероссийского производственного союза охотников. Спустя два года организация получила название Губернского союза охотников объединяющего товарищества охотников. Его расцвет наступил в 1924 г. при председателе правления Д. Тельцове и руководителе охотхозяйства А. А. Никифорове, — 75% тогдашнего плана заготовок пушнины принадлежали охотникам, и лишь 25% приходились Госторгу.

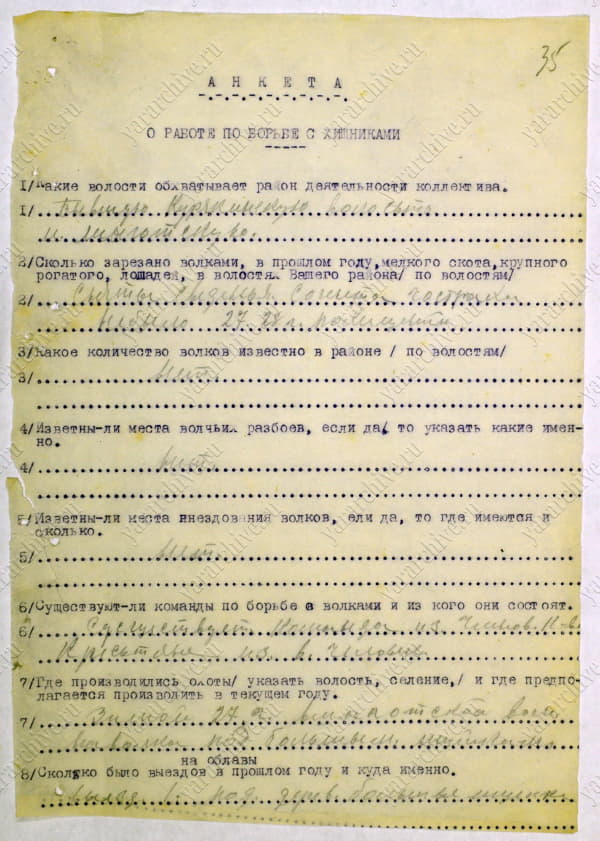

Анкета о работе по борьбе с хищниками. 1930 г. (ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 2. Д. 1. Л. 35)

В 1933 г. Всекохотсоюз был ликвидирован, все его имущество и ценности отошли Ивановской областной конторе «Союзпушнина», а охотники Ярославля влились в секцию охотников Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта. Физкультурные организации охотниками не интересовались, последние были предоставлены самим себе, и как итог — нарушались сроки и способы охоты, процветало браконьерство, пришло в упадок собаководство и воспроизводство животных ресурсов1. Но деятельного и толкового К. М. Куликова назначили директором ярославского представительства, и за короткий срок ему, пользовавшемуся заслуженным уважением коллег, удалось возвратить все имущество (кроме денег) охотникам Ярославля. Судебное разбирательство, учиненное ивановским начальством, по счастью результатов не дало, — за Куликова ходатайствовала прокуратура. Вскоре при Совете физкультуры К. М. Куликов с соратниками, ссылаясь на постановление ВЦИК и СНК (от 1932 г.) «Об утверждении положения о добровольных обществах и союзах», организовали комитет охотников с торгово-хозяйственными функциями и членством. Однако существованию новой организации мешали сторонние злопыхатели, — так, Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта отменил прежнее постановление Ярославского комитета о выделении из системы спортивных обществ самостоятельной спортивно-охотничьей организации. Лишь после обращения актива охотников Ярославля во ВЦИК и СНК, и более того — благодаря заступничеству ученых, академиков, героев Советского Союза состоялось несколько судьбоносных встреч в ЦК партии. Государственная власть дала, наконец, «зеленый свет», и в 1937 г. появилось Ярославское областное добровольное спортивное охотообщество «Советский охотник»2.

В своих воспоминаниях Константин Михайлович приводил весьма интересные сравнения, делал любопытные экскурсы в историю фауны нашего региона времен царской России и первых десятилетий Советской власти. Во многом обманчивы представления о «райском» состоянии фауны в дореволюционную эпоху. Например, в Ярославском крае за двести — двести пятьдесят лет до советской власти оказались полностью истреблены бобры, лоси в первом десятилетии XX в. исчислялись единицами. С приходом новой эпохи советское правительство изначально заботилось о благоденствии дикой природы: в 1918 г. при Наркомпросе РСФСР был создан Межведомственный комитет по охране природы, год спустя вышел декрет о сроках охоты, организован первый в стране Астраханский заповедник. В 1920 г. издан декрет о регулировании охотничьего дела, появлялись законы в защиту лесных богатств, рыбных запасов и памятников природы3. В середине 20-х гг. Константин Михайлович участвовал в общем собрании охотников в селе Курба, где были приняты решения о борьбе с браконьерством, о бережном отношении к диким животным, о создании заказника, о сдаче пушнины государству, — тем самым закладывались основы развития охотничьего хозяйства Ярославского края на десятилетия вперед.

План заказника. Ваулово, 1926 г. (ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 2. Д. 1. Л. 71)

В 20-е гг. минувшего века начали создаваться заказники, а десятилетие спустя — приписные хозяйства. В 1956 и 1962 гг. с участием К. М. Куликова завозились партии бобров. По состоянию на 1967 г. они давали хороший экономический эффект, на тот период времени хорошо приживались кабаны и маралы, а лосей насчитывалось до 6000 голов. С созданием большой Волги в несколько раз возросла водопокрытая площадь охотничьих угодий, а вместе с тем появились благоприятные условия для гнездовий и вывода молодняка водоплавающей дичи. Охотники и рыболовы начали выезжать на Рыбинское море, Сотинские разливы, разливы Черной Заводи4.

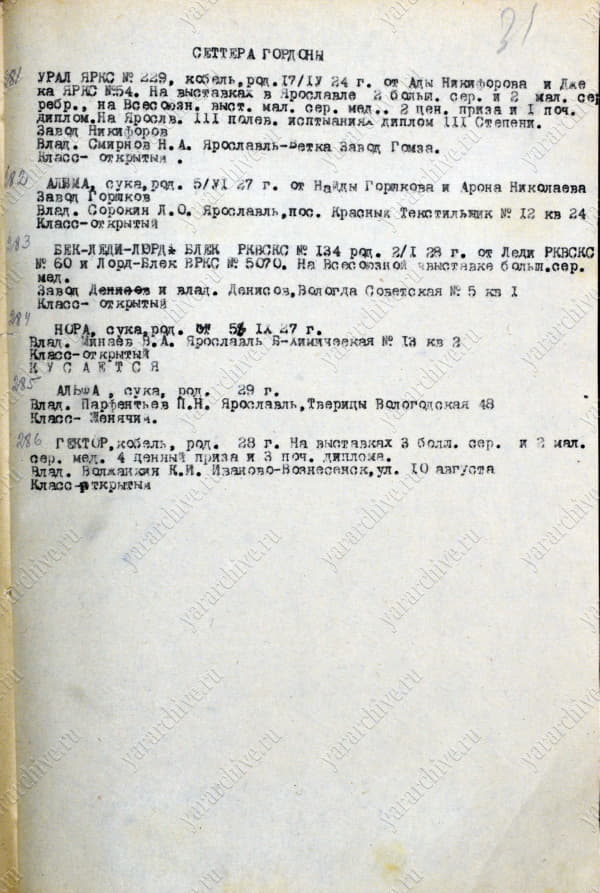

Наряду с увеличением популяций диких животных происходило становление регионального собаководства. Поскольку в царской России кровные охотничьи собаки имелись лишь у власть имущих, то в первые послереволюционные годы было незначительное поголовье собак, с которыми можно было вести селекционную работу. И вот все те же энтузиасты, что создали Ярославскую охоторганизацию, в 1921 г. провели одну из первых в СССР выставку охотничьих собак. Тогда было выставлено 34 особи: пойнтеры, английские, ирландские и шотландские сеттеры, гончие и одна лайка. Признание получили одиннадцать собак, награжденные дипломами и занесенные в родословную книгу. Среди ярославских пионеров-собаководов той поры следует назвать вышеупомянутых А. А. Вестина, П. А. Хрипина, В. И. Овчинникова и А. Ф. Пономарева, а также Б. В. Шмидта, на смену им пришло новое поколение в лице М. П. Санина, М. Л. Табачникова, И. П. Шмелева, Самоварова и Сухих (двое последних — рыбинцы). Забегая вперед отметим, что благодаря усилиям этих специалистов к 60-м гг. минувшего века Ярославль и область превратились в ведущий кинологический центр страны5.

Фрагмент каталога X юбилейной выставки охотничьих, служебно-розыскных и сторожевых собак. 1930 г. (ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 2. д. 2. Л. 31)

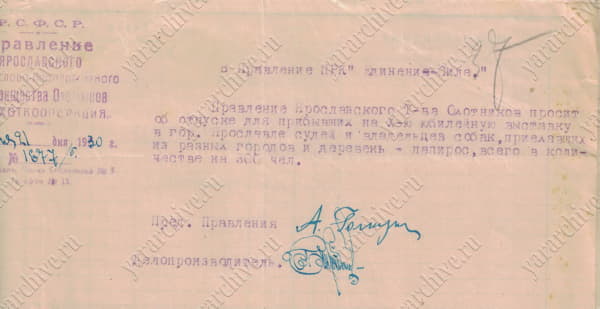

Ходатайство о предоставлении участникам выставки папирос (ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 2. д. 2. Л. 37)

В 1941–1945 гг. подавляющее большинство охотников воевало на фронтах Великой Отечественной. Сразу же после войны эти люди стали организовываться в первичные коллективы по предприятиям и сельсоветам, создавались охотничьи организации по административным районам области. В Ярославле возобновило деятельность областное общество «Советский охотник», объединявшее коллективы по предприятиям и районам. В тогдашний период оно было еще очень малочисленным, включая по состоянию на 1 января 1946 г. 742 человека, а спустя два года — 1517 членов6.

С созданием в 1953 г. Росохотрыболовсоюза организация сменила название на Ярославское областное общество охотников и рыболовов. В 1968 г. Областное общество объединяло уже 15403 человека, в его состав входили четыре межрайонных и шесть районных обществ, а также 225 первичных коллективов охотников и рыболовов. За обществом было закреплено 78 приписных охотничьих хозяйств общей площадью 1954,5000 га. Для подкормки диких животных заготовлялись и выкладывались веники, сено, плоды рябины, зерновые отходы. В 1967 г. государство получило пушнины на 114440 руб. и 290 центнеров лосятины7.

Что касается спортивного рыболовства, то во второй половине 60-х гг. при областном обществе имелись команды по ловле рыбы на поплавочную удочку и спиннинг, однако о массовости еще не было и речи, соревнования проводились редко.

На стенде. Конец 60-х гг. (из семейного архива Монаховой М. В.)

Так или иначе, на тот период времени общество охотников и рыболовов в организационном и материальном плане отличалось стабильностью, проводились разные спортивные мероприятия. Помимо коллектива самого областного общества, выделялись Рыбинское межрайонное, Некоузское и Переславское районные общества. Были, разумеется, и недостатки в работе; тогдашний председатель Д. И. Бутаев указывал на весьма частое браконьерство среди самих членов общества, халатность в ведении и содержании приписных охотничьих хозяйств. В частности, многие районные и межрайонные общества не имели автотранспорта, испытывали нехватку в пользующемся спросом охотничье-рыболовном инвентаре и одежде. Имелись промахи в заготовках и сдаче государству пушнины, в торговой деятельности и собаководстве, при проведении спортивных мероприятий8.

Охота на лося. Середина 1970-х гг. (из семейного архива Монаховой М. В.)

Со временем общество становилось все более многочисленным. На начало 1981 г. в нем состояло 41746 человек (18310 охотников и 23436 рыболовов). Они объединялись в 416 первичных организаций, которые входили в состав теперь уже двенадцати районных и межрайонных обществ. В 1980 г. охотничьи хозяйства посетило 332400 охотников и рыболовов9.

При ведении охотничье-рыболовного хозяйства важен систематический учет основных видов диких животных и птиц. С годами он совершенствовался, но не всегда. Порой мало уделялось внимания таким его видам, как летний учет боровой (т. е. лесной) и водоплавающей дичи по выводкам, учет шумовым прогоном, учет по норам. Для улучшения условий обитания диких животных и птиц в охотничьих хозяйствах устраивали солонцы (минеральная подкормка) и прочие подкормочные площадки, галечники (площадки из крупного песка для боровой дичи), искусственные гнезда.

Путем специальных биотехнических мероприятий и благодаря охране диких животных удавалось стабилизировать численность основных их видов при значительной добыче. Например, промысел лосей за 1976–1980 гг. составил 8345 голов, кабанов — 1265, бобра — 260, зайца-беляка — более 45000, уток — свыше 150000 особей. Снизилась добыча лисицы и енотовидной собаки, в чем обвиняли «черный рынок». Цены на пушнину там были очень высоки при крайне низкой закупочной стоимости от государства. Другая причина: в соседних (Вологодской и Костромской) областях закупочные цены на пушнину были выше, а потому часть пушнины из приграничных районов нашего региона дельцы сплавляли туда10. Приходилось бороться и с таким пагубным явлением, как браконьерство. Более того: из общего числа нарушений (1836) около половины (887) приходились на самих членов общества. Часть браконьеров исключали из организации — что, однако, не особенно помогало.

Члены ячейки охотников Ярославского завода топливной аппаратуры. Середина 1970-х гг. (из семейного архива Монаховой М. В.)

К 1981 г. в обществе действовало 48 секций охотничьего собаководства, в которых состояло 1239 человек. Было зарегистрировано 1696 собак — лаек, гончих, легавых, спаниелей и прочих. За четыре предшествующих года проведены 22 выставки, 48 выводок и 143 полевых испытаний. В 1979 г. в области прошли 1-е Всесоюзные состязания лаек по белке, по итогам которых одна местная лайка (хозяин — Поторалов из Рыбинска, в другом документе — Потаралов11) получила право на участие во Всемирной охотничьей выставке в Болгарии12.

В 1977 г. с выходом постановления Совета Министров РСФСР «Об упорядочении спортивного и любительского рыболовства» Ярославский облисполком закрепил за обществом значительный фонд водоемов в 314000 га, но и обязал создать пять культурных рыбных хозяйств на одиннадцати озерах Некрасовского района. Благодаря этому сильно увеличился приток в члены общества и существенно активизировалась работа по спортивному и любительскому рыболовству. Так, имелось 125 секций спортивного рыболовства, в 1980 г. было проведено 242 соревнования между районными обществами, первичными организациями и отдельными рыбаками. Большой популярностью пользовались водоемы Некрасовского хозяйства: в 1980 г. их посетило 16500 человек, было выловлено 330 центнеров рыбы. Но одновременно с ловлей проводилась важная работа по воспроизводству рыбных запасов: устанавливались рамы искусственных нерестилищ, осуществлялась охрана рыбы — особенно во время нереста. В водоемы рыбных хозяйств в 1976–1980 гг. было выпущено 441000 особей (карп, карась, толстолобик)13.

В середине 80-х грянула перестройка, обернувшаяся коренной ломкой прежних устоев и форм хозяйствования, экономическим кризисом, ростом инфляции. На этом фоне ярче проступили различные недостатки в работе общества и накопившиеся за многие годы негативные явления. Приходило осознание того, что причиной их, среди прочего, был старый хозяйственный механизм общества, прижившийся административно-командный стиль руководства, неспособность к самостоятельности. Еще в 1987 г. центральное правление Росохотрыболовсоюза принялось изыскивать возможности к хозяйственной и финансовой самостоятельности, предложив Совету Министров РСФСР создать при правлениях обществ объединения охотрыболовхозяйств с распространением на них законов о госпредприятии и кооперации. Осуществление такой инициативы проходило с большим трудом при сопротивлении правительственных инстанций. Некоторые итоги 1988 г.: государству было сдано 272,6 тонн мяса копытных животных, уничтожено 116 волков и 43900 ворон14.

В начале 90-х гг. обществу удавалось выполнять запланированный объем как биотехнических, так и спортивных мероприятий, проводить работу по охотничьему собаководству и заготовке пушнины. Вместе с тем ослабевала охрана охотничье-рыболовных участков, в угодьях росло поголовье волков, сошла на нет пропагандистская активность членов общества среди населения15. В то крайне сложное время серьезной проблемой в масштабах всей страны стало резкое уменьшение ресурсов диких копытных животных, однако Ярославское общество смогло в какой-то мере нивелировать этот процесс, и ситуация в нашем регионе была относительно благополучная. Охота на лосей, кабана и медведя разрешалась лишь под надзором штатных егерей охотхозяйств; что касается кабана, то создавались особые участки покоя, где не допускалась охота с собаками, также запрещалась добыча возрастных самок кабана. При охоте на лосей запрещался отстрел самок и трофейных быков старше трех лет, лицензии на отстрел тщательно проверялись и регистрировались16. В наши дни во всех охотничьих хозяйствах общества повышается численность диких копытных животных. У половины охотхозяйств численность лося и кабана не ниже уровня начала 90-х гг. XX в.17

В разные периоды существования общества его председателями становились Д. Тельцов (20-е гг.), С. А. Шепелев (40-е гг.), Е. И. Баскаков, П. К. Чистяков и К. Н. Дичин (50-е гг.), Д. И. Бутаев (60-е гг.), В. В. Шукевич (70-е гг.), В. В. Троицкий (80-е гг.). С 90-х гг. и по настоящее время должность председателя занимает А. Н. Дурандин.

Напоследок предлагаем ответить на ряд экзаменационных вопросов по охотничьему минимуму, который сдавали кандидаты в охотники в канун нового тысячелетия18:

Что признается охотой?

Что признается незаконной охотой (браконьерством)?

Поведение охотника в охотугодьях (при встрече с другими охотниками), при пользовании избушкой и другим необходимым жильем.

Перечислить виды диких животных, занесенных в Красную книгу РФ и обитающих на территории Ярославской области.

По каким видам запрещается стрелять дробью и картечью?

Рассказать о зайцах, обитающих на территории Ярославской области, о их образе жизни, сроках и способах охоты на них.

Местные виды боровой дичи, полевой, луговой, болотной и водоплавающей, сроки и способы охоты на них.

Статью подготовил ведущий архивист ЦДНИ ГАЯО Следников А. Г.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 223. Д. 565. Л. 106.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 223. Д. 565. Л. 16, 106–108; Ф. 7837. Оп. 1. Д. 42. Л. 97, 120–121; Д. 62. Л. 15.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 42. Л. 118.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 42. Л. 119, 123.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 42. Л. 124.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 42. Л. 97.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 43. Л. 56–58.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 43. Л. 103; Д. 42. Л. 100–101.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 79. Л. 99.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 43. Л. 95–96.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 84. Л. 26.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 79. Л. 105–106.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 79. Л. 106–107.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 1. Д. 108. Л. 105–107.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 3. Д. 2. Л. 20.

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 3. Д. 29. Л. 4.

- ↑ Сайт Яроблохотрыболовобщества [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://yarohota.com/ (Дата обращения: 28.11.2022).

- ↑ ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7837. Оп. 3. Д. 34. Л. 17–19.

/ 23 декабря 2022 г.